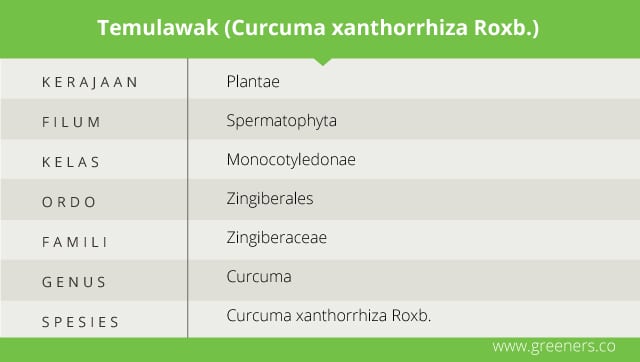

Temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Roxb. merupakan jenis rempah berkhasiat untuk kesehatan yang terkenal di masyarakat. Termasuk famili Zingiberaceae, temulawak dapat bertahan hidup di sepanjang daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, tanaman ini diduga berasal dari Pulau Jawa dan menyebar ke beberapa wilayah seperti, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi.

Bersumber dari buku Khasiat dan Manfaat Temulawak, Curcuma xanthorrhiza Roxb. berasal dari bahasa Arab yaitu kurkum yang berarti kuning. Sedangkan Xanthoriza berasal dari kata Yunani, xanthos bermakna kuning, dan rhiza artinya umbi akar. Dalam bahasa Indonesia, ia juga dikenal sebagai akar kuning. Sementara dalam bahasa Belanda disebut geelwortel dan Javanischer gelbwurzel dalam bahasa Jerman.

Temulawak berasal dari satu famili bersama anggota temu lainnya yakni, temu hitam (Curcuma aeruginosa), kunyit (Curcuma domestika Val), Kencur (Kaempferia galangal), lengkuas (Lengkuas galaga), dan jahe (Zingiber officanale Rosc). Sulit membedakan anggota famili Zingiberaceae dengan satu sama lainnya. Diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi masing-masing anggotanya termasuk temulawak.

Baca juga: Bunga Kenop, Tidak Hanya Cantik Tapi Juga Berkhasiat Obat

Secara morfologi, temulawak hampir serupa dengan temu putih (Curcuma zedoaria [Berg] Rose.), tetapi warna bunga dan rimpangnya berbeda. Rimpang merupakan bagian batang yang terletak di bawah tanah. Ukurannya paling besar di antara semua rimpang genus Curcuma.

Bunga temulawak berukuran pendek, lebar, dan berkembang secara teratur. Warnanya terdiri dari putih kuning atau kuning muda bercampur merah di puncaknya. Biasanya bunga temulawak mulai mekar setelah pukul 03.00 dini hari dan semua kuncupnya merekah sebelum jam 07.00 pagi. Bunga itu mengembang selama beberapa jam, kemudian berangsur layu pada sore hari.

Selain di Pulau Jawa, temulawak Pulau menyebar ke beberapa wilayah seperti, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi. Foto: shutterstock.com

Temulawak berbatang semu, berwarna hijau, dan cokelat gelap. Tingginya antara 1,5 sampai 2 sentimeter dan termasuk tertinggi dibanding kerabat semarganya. Batang tersusun atas upih-upih seperti halnya pelepah daun pada pisang yang tumbuh tegak lurs dan berumpun.

Pada daunnya berbentuk seperti mata lembing jorong agak melonjong (oblong elliptic). Telapak daun berwarna hijau tua, bergaris-garis cokelat, lebar antara 1 sampai 2,5 sentimeter, dan berbintik jernih hijau muda. Sekilas pada sisi kiri kanan tulang daun terdapat tanda semacam pita memanjang berwarna merah keunguan.

Berdasarkan pengamatan di berbagai daerah di Indonesia, temulawak umumnya mulai berbunga sekitar 2-4 bulan setelah musim hujan tiba. Seperti di Bogor, Jawa Barat, ia hampir berbunga sepanjang tahun. Sebab di sana tidak ada musim kemarau yang jelas dan curah hujan cukup tinggi yakni, sekitar 4000 mm per tahun.

Baca juga: Meniran, Tumbuhan Liar Berkhasiat Obat

Temulawak termasuk tanaman prospektif yang baik untuk dikembangkan. Semua bagiannya juga dapat dimanfaatkan. Rimpang merupakan bagian yang paling banyak dimanfaatkan untuk beberapa macam keperluan.

Rimpang temulawak mengandung curcumin yang berkhasiat alami sebagai anti inflamasi (anti radang) dan anti hepatotoksik karena sangat berguna untuk melindungi penyakit radang hati. Selain itu, khasiat alami temulawak mampu mengatasi beberapa penyakit berat lain seperti radang empedu, radang ginjal dan batu empedu, serta kanker (Setiawan, 2011).

Temulawak juga mempunyai sifat fungistatik atau anti jamur, khususnya terhadap beberapa jamur golongan dermatophyta. Temulawak biasa diolah menjadi minuman berkhasiat seperti jamu maupun bahan dasar kosmetik.

Penulis: Sarah R. Megumi