Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, mesti menanggung dampak dari krisis iklim dan reklamasi di lingkungannya. Tak hanya ruang hidup, sumber mata pencarian mereka juga terkena imbas akibat bencana yang tak lagi terprediksi. Pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada para nelayan.

Penulis: Dani Kosasih | Editor: Devi Anggar Oktaviani

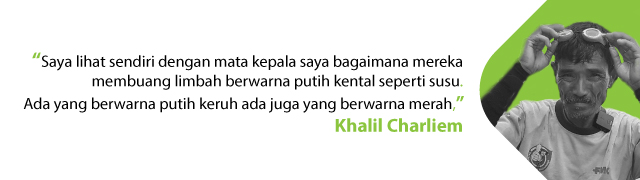

Special Report (Greeners) – “Sekarang ini sudah sangat sulit memperkirakan waktu datangnya banjir rob. Apalagi setelah reklamasi. Kadang hujan hanya sebentar, tau-tau sudah banjir tanpa saya sadar,” ucap Khalil Charliem yang baru saja terbangun dari tidurnya pagi itu, Sabtu, 3 April lalu.

Perawakan Khalil tidak berbeda dengan nelayan Muara Angke lainnya. Tubuhnya kurus dengan otot-otot kecil yang mencuat. Ia berkulit cokelat, berambut pendek, dan berbicara dengan logat Indramayu yang cukup kental. Laki-laki 53 tahun itu hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada.

Ipah, panggilan kecil dari Saripah, istri Khalil, memberikan batik berwarna cokelat pada sang suami. Sembari bangkit dan mencoba untuk duduk, Khalil menyambut batik itu, mengenakannya perlahan dan mulai bercerita.

Khalil lahir pada 1968 di Indramayu, Jawa Barat. Ia tumbuh dari keluarga yang hidup sebagai nelayan selama berpuluh tahun. Profesi itu bermula dari buyut, kakek, hingga ayahnya. Sejak usia tujuh tahun, ia mengasah keterampilannya mengenal berbagai jenis tangkapan. Ia juga mempelajari cara aman menangkap ikan-ikan berbahaya. “Seperti pari atau sembilang misalnya. Karena kita di pesisir, nangkep ikannya itu menggunakan papan,” ujarnya.

Secara autodidak, Khalil mendalami pengetahuan tentang alat tangkap, jenis dan onderdil kapal. Dalam hal lain, ia mencerap cara membaca cuaca maupun arah angin. Keahlian menentukan arah navigasi melalui keberadaan bintang pun ia dapatkan dari alam dan pengalaman. Khalil mempelajari semua pengetahuan itu bahkan sebelum usia 10 tahun.

Membaca Peluang

Saat musim pasang datang, ia memperhatikan apa yang harus dilakukan terutama cara menggunakan jaring. Lazimnya, kata dia, para nelayan akan menebar waring. Alat tangkap tersebut adalah sejenis jaring dengan bentuk seperti kerucut. Strukturnya memanjang mulai dari kedua ujung sayap paling depan hingga ke belakang. Di bagian pangkal atau bukaan mulut merunjung hingga ujung kantong. Ketika air mulai surut, barulah Khalil memanen hasil tangkapannya.

Suatu hari, ia menyadari bahwa Jakarta memberikan peluang yang lebih besar untuk menjual ikan. Saat Khalil mempelajari dan mengamati nama-nama ikan hasil tangkapan sang ayah, ia mendapatkan rincian harga jual ikan. Ia mengatakan bahwa nominal termahal hanya ada di Jakarta.

Mengejar Ibu Kota

Penghitungan itu dia peroleh seusai berkeliling ke sejumlah daerah. Bila menangkap kakap merah, misalnya, di Indramayu hanya terjual Rp3.500 per kilogram. Namun, di Jakarta bisa mencapai Rp7.000. “Ini kan perbandingannya sangat jauh,” katanya bersemangat.

Setelah mengetahui kenyataan itu, apa pun rintangannya, dia bertekad akan mengejar ibu kota. Khalil tak terlalu ingat secara pasti kapan mulai merantau ke Jakarta. Ia hanya menggambarkannya dengan masa sebelum Gunung Galunggung meletus. Pada 5 April 1982 hingga 8 Januari 1983, Gunung di Jawa Barat itu terakhir kali erupsi. Berarti, Khalil datang ke ibu kota sekitar usia 14 tahun.

Khalil Charliem (53) usai menyelam untuk menangkap kerang hijau di Teluk Jakarta, Sabtu, 3 April 2021. Sebelum reklamasi 2014 jumlah kerang hijau yang diperolehnya dapat mencapai 500 kilogram per hari. Foto: www.greeners.co/Dani Kosasih

Cerita Pengembaraan

Awal kisah perantauan Khalil bermula bersama beberapa nelayan lain. Ia mengembara ke setiap sudut pesisir Jakarta. Mulai dari Marunda, Jakarta Utara, hingga ke pesisir Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, ia menuju Muara Gembong hingga kawasan Ancol dan bertolak ke Muara Angke. Selama pengelanaan ini, Khalil berganti-ganti target perburuan beserta alat tangkapnya.

Ia tidak sendiri. Bersama banyak nelayan Muara Angke lain, mereka berbagi peran. Ada yang menangkap dengan jaring, pancing, bahkan menyelam. Tangkapannya pun beragam mulai dari kerang dara, kerang tahu, sampai kerang kampak. Ada juga yang menangkap kepiting atau ikan. “Macam-macamlah,” ucapnya.

Tahun 1986, bapak lima anak ini memutuskan untuk menetap di wilayah Kali Adem, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah pengembaraan panjangnya, Khalil pun memilih kerang hijau sebagai sandaran hidup. Meskipun tetap mengambil berbagai jenis tangkapan lain sebagai sambilan, menurutnya kerang hijau bernilai ekonomi tinggi.

Tak heran, cangkang kerang hijau memenuhi Blok Empang, Gang 6 yang merupakan tempat tinggalnya. Para nelayan Muara Angke menyebar kulit kerang hasil kupasan hingga menutupi semua jalan. Tidak hanya di sekitar rumahnya, hampir seluruh kawasan di blok itu rata dengan tumpukan material serupa dengan sedikit campuran pasir. Siapa pun yang melintasi kampung ini akan mendengar suara renyah akibat cangkang yang remuk.

Khalil mengatakan bahwa pemanfaatan kulit kerang untuk menguatkan jalan telah berlangsung sejak lama. “Ya, selama saya di sini. Mungkin sekitar 33 tahun, ya,” ujarnya. Apalagi, lanjutnya, cangkang yang terinjak terus menerus akan hancur dan menjadi seperti pasir. Akhirnya serpihan-serpihan tersebut memadatkan jalan di lingkungannya.

Berlabuh di Muara Angke

Bukan saja cangkang kerang yang menjadi ciri khas kampung ini, aroma amis pun menyeruak dan menyerang indera penciuman. Dengung kepak sayap lalat juga sangat mudah terdengar. Di mana pun, bahkan di setiap sudut akan sangat mudah menemukan kerumunan lalat.

Muara Angke sendiri merupakan wilayah hilir dan kuala dari Kali Angke. Di sana terdapat pelabuhan kapal ikan atau nelayan. Masyarakat Jakarta mengenalnya sebagai tempat pelelangan dan pelabuhan ikan serta tempat tinggal para nelayan. Secara administratif, daerah tersebut terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Madya Jakarta Utara.

Suasana dermaga bambu Muara Angke, Jakarta Utara pada Sabtu, 3 April 2021. Muara Angke yang berperan sebagai pelabuhan kapal merupakan hilir dan kuala dari Kali Angke. Foto: www.greeners.co/Dani Kosasih

Bersiap Menyelam

Matahari semakin tinggi. Pukul 09.00, Khalil bersama putra tertuanya, Rois, bersiap pergi melaut. Ia berganti baju dari batik menjadi kaus berwarna ungu yang telah lusuh dan menghitam. Kaus kaki hitam tebal membalut bagian lengan antara siku hingga pergelangan tangannya. Namun, ia menggunting bagian jari kaus kaki sehingga berfungsi sebagai sarung lengan.

Ia juga mengenakan celana olahraga berbahan katun yang menutupi kakinya hingga telapak. Kacamata renang bersandar di keningnya. Khalil selalu menggunakan sarung tangan kain dan sepatu untuk menyelam. “Menutup telapak tangan dan telapak kaki adalah syarat paling utama bagi nelayan. Apalagi nelayan yang menyelam. Itu yang diajarkan oleh orangtua saya,” katanya.

Bersama Rois, ia berangkat berburu kerang hijau. Pemuda 23 tahun itu bertugas memegang kemudi kapal, sedangkan Khalil menjadi penentu tujuan perburuan. Kapal kecil miliknya hanya mampu membawa dua hingga tiga awak kapal.

Risiko Kesehatan

Setibanya di titik pencarian, keduanya bersiap menyelam. Khalil memilih lokasi yang berada tak jauh dari batu pembatas pemecah ombak milik The Reggata. Nama itu mengacu ke komplek apartemen mewah di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara.

Mesin kapal dimatikan. Jangkar diturunkan. Dua buah selang air panjang berwarna cokelat dikeluarkan dari gulungan. Pangkal selang itu disambungkan ke sebuah masker selam. Di ujung selang terhubung sebuah mesin kompresor yang biasa berfungsi untuk mengisi angin pada ban motor. Ia memakai peralatan tersebut untuk bernapas di dalam air.

Dirinya sadar akan risiko yang sangat besar akibat kebiasaan itu. Bahkan dokter sudah memperingatkan Khalil yang mulai sering mengalami nyeri kepala. “Ya, mau bagaimana lagi?” ucapnya berbisik sembari menundukkan kepala dan mengenakan masker serta kacamata.

Mencari Kerang Hijau

Sehabis menyiapkan peralatan, Khalil dan Rois mulai menyelam membawa korang atau jaring penampung masing-masing. Karena hari telah siang, mereka hanya membutuhkan sekitar 30 menit untuk menyelam. Saat terasa cukup, keduanya kembali dengan korang yang telah penuh. Satu penampung dapat diisi 6 hingga 7 kilogram kerang hijau.

Kerang-kerang itu mereka peroleh dari balik bambu maupun batu di laut dangkal. Kedalamannya kira-kira 4 sampai 5 meter. Namun, jika mulai menyelam sejak fajar hingga terbit matahari, mereka bisa menjelajah di kedalaman 20 hingga 30 meter.

Kerang hijau (Perna viridis) hasil tangkapan nelayan, di Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Sabtu, 3 April 2021. Kerang hijau umumnya dibudi dayakan dengan cara menancapkan bambu atau kayu ke dalam perairan. Foto: www.greeners.co/Dani Kosasih

Setelah Izin Reklamasi Keluar

Sebelum 2014, menurut Khalil dan Rois sangat mudah menemukan kerang hijau. Tak perlu berjerih-payah. Kerang hijau umumnya berada di balik bambu atau menempel pada bebatuan. Paling tidak dalam satu hari Khalil mampu meraup sekitar 500 kilogram. Nantinya, kerang hijau yang sudah dikupas akan dijual antara Rp17.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Setelah terpotong untuk ongkos melaut, sebanyak Rp200.000 atau Rp250.000 beralih untuk kebutuhan bahan bakar kapal serta makan dan minum. Dalam satu hari, Rp2 juta akan memenuhi dompetnya.

Namun, masa indah itu telah berlalu sejak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City). Izin tersebut keluar melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Keputusan gubernur itu sekaligus membuat aktivitas Khalil mulai berubah. Tidak hanya sebagai pelaut, dia juga mulai menjadi penentang. Ia melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya sangat merusak alam dan mengancam mata pencariannya.

Hasil Tangkapan Kerang Berkurang

Sikap Khalil bukan tanpa alasan jelas. Penelitian berjudul “Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Akibat Reklamasi di Teluk Jakarta” yang terbit pada 2016 menyebut, reklamasi Teluk Jakarta mengakibatkan wilayah perikanan untuk kegiatan penangkapan maupun budi daya lenyap. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan juga mencatat potensi kerugian nelayan dari hilangnya wilayah perairan mencapai Rp94.714.228.734 per tahun. Sementara kerugian pembudi daya kerang sebesar Rp98.867.000.591 per tahun.

Khalil mengatakan pendapatannya menurun drastis setelah reklamasi. Dalam satu hari, jika berangkat sejak pagi dan cukup beruntung, ia hanya dapat membawa pulang 7 hingga 10 kilogram kerang. “Nelayannya banyak, kerangnya berkurang terus,” ujarnya berseloroh.

Reklamasi Mengubah Semuanya

Reklamasi Teluk Jakarta sendiri merupakan rencana pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan banjir di Kota Jakarta. Target lainnya agar area bisnis semakin tumbuh pesat di ibu kota. Kegiatan reklamasi mulai beroperasi dengan membangun tanggul raksasa sepanjang 60 kilometer di Teluk Jakarta dan 18 pulau kecil di depan pantai.

Ia percaya bahwa teluk merupakan tempat terbaik bagi biota laut untuk hidup atau bereproduksi. Namun, begitu reklamasi berjalan, air lumpur mulai mengendap dan mengeluarkan aroma busuk.

Limbah di Teluk Jakarta

Aktivitas yang berlangsung di wilayah Teluk Jakarta juga dinilai menghasilkan jutaan ton limbah dan mencemari wilayah hidup para nelayan Muara Angke. Meski tak dapat memastikan sumber pencemar secara spesifik, Khalil meyakini bahwa industri berperan dengan adanya limbah di sana. “Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana mereka membuang limbah berwarna putih kental seperti susu. Ada yang berwarna putih keruh ada juga yang berwarna merah,” ucapnya.

Menurut Khalil, Teluk Jakarta telah menampung berbagai limbah dari setiap sudut kota di Jakarta. Sementara sungai, kata dia, membawa limbah-limbah tersebut dan memberikan dampak terhadap para nelayan. “Dan reklamasi menambah parah beban lingkungan kami,” ujarnya.

Akibat lain reklamasi, intensitas banjir rob juga semakin tak jelas. Khalil menilai bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terdapat tanda yang bisa dibaca. Misalnya, dari perubahan suhu dan arah angin untuk mengetahui apakah air laut akan pasang atau tidak; berapa kemungkinan tinggi air pasang yang akan terjadi; apakah akan menjadi banjir rob yang akan menggenangi wilayah tinggal mereka. Akan tetapi, pasca-reklamasi, semua prediksi itu sulit dilakukan.

Ia tak memungkiri bahwa sebelum 2014, banjir rob memang sudah terjadi. Terlebih mereka tinggal di wilayah yang merupakan tempat resapan air laut. Wilayah yang menjadi air laut bersandar. Ia pun belajar untuk mengatasi banjir-banjir tertentu akibat air pasang ini. Namun, setelah 2014 kebijakan yang ada diperkirakan turut menambah parah ketinggian banjir rob hingga mencapai 80 sentimeter.

“Kalau dulu, banjir rob kemungkinan besar akan terjadi saat air pasang. Biasanya tanda banjir akan datang bisa dilihat dari perubahan arah angin dari timur ke barat dan sebaliknya. Itu kira-kira enam bulan sekali. Jadi, kalau kita sudah baca tandanya, wah, akan ada angin timur, kemungkinan air laut akan pasang dan mungkin akan banjir. Sekarang semua tanda itu sulit dibaca. Setiap bulan bisa datang banjir,” kata dia.

Pembuktian Ilmiah

Apa yang Khalil utarakan adalah pengetahuan yang ia peroleh dari alam dan pengalaman. Ia bukan orang dengan status pendidikan yang tinggi. Bukan juga sarjana yang meneliti dampak dari reklamasi. Akan tetapi, mata pencarian, ruang hidup, dan dunianya adalah laut. Semua yang ia suarakan adalah manifestasi dari berbagai kebijakan yang berdampak sangat besar bagi alam dan orang-orang di sekitarnya.

Tahun 2017, Reny Puspasari, Sri Turni Hartati, dan Regi Fiji Anggawangsa melakukan penelitian berjudul “Analisis Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta.” Hasil penelitian dari jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa reklamasi pantai menambah tekanan pada kondisi lingkungan perairan.

Hal itu terindikasi dari adanya penurunan kecerahan perairan, salinitas, dan nilai indeks keanekaragaman fitoplankton serta makrozoobentos. Selain itu, reklamasi pantai juga menghilangkan daerah penangkapan sero, bagan tancap, dan keramba kerang hijau. Akibatnya, akan terjadi penurunan produksi ikan dengan potensi sekitar 82,2 ton per tahun.

Tercemarnya Teluk Jakarta

Jurnal Riset Jakarta Volume 12 pada November 2019 mempublikasikan kajian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Analisis itu memberikan gambaran bahwa Teluk Jakarta telah dicemari oleh bahan pencemar organik dan anorganik.

“Untuk bahan pencemar anorganik yang terdeteksi pada sampel air sungai dan air laut di sekitar Teluk Jakarta adalah berupa merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd). Ketiganya termasuk dalam limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dengan level konsentrasi yang bervariasi dan sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan manusia,” tulis penelitian tersebut.

Adapun menurut tren indeks pencemaran di muara Teluk Jakarta, lokasi yang tercemar sedang hingga berat terus meningkat terlebih sejak 2014 dan 2016. Data dari sumber Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2017 tersebut mencatat tren pencemaran sejak 2010 hingga 2016.

Krisis Iklim Membayangi Nelayan Muara Angke

Nelayan Muara Angke lain juga mengalami hal serupa. Mereka menghadapi krisis iklim yang mengakibatkan banjir lantaran perubahan tingkat curah hujan dan permukaan laut.

Studi Institut Pertanian Bogor pada 2012 memperkuat pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam penyigian berjudul “Strategi dan Biaya Adaptasi Masyarakat Teluk Jakarta terhadap Dampak Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim”, umumnya masyarakat pesisir mengetahui istilah perubahan iklim. Walakin, hanya 50 persen responden yang memahami dengan betul apa maknanya. Para nelayan di pesisir menggambarkan perubahan iklim sebagai keadaan peningkatan suhu udara dan curah hujan yang tidak menentu.

Berharap Lebih Baik

Pada akhirnya, Khalil dan nelayan Muara Angke hanya ingin hidup dengan keadaan, kebijakan, dan pemimpin yang benar-benar paham serta peduli akan alam. Ia pun berharap agar berbagai keputusan pemerintah tidak menyebabkan kerusakan iklim semakin meluas dan merugikan. “Saya tidak sekolah, tapi saya paham. Itu saja,” ujarnya sembari menurunkan hasil tangkapan.

Dari hasil tangkapan hari ini, Khalil dan Rois hanya berhasil mendapatkan 7 kilogram kerang hijau. Setelah dikupas dan dimasak, berat kerang jauh lebih ringan. Selain karena hasil tangkapan yang kecil, harga jualnya pun murah. “Tapi, ya, paling enggak cukup untuk solar dan makan sehari-hari sajalah,” kata dia menurunkan nada suara.

—————-

Tulisan perdana ini adalah seri dari tulisan terkait krisis iklim yang tengah dikerjakan tim editorial Greeners.Co. Nantikan tulisan selanjutnya yang akan dirilis rutin melalui laman Editorial Greeners.Co.