Jakarta (Greeners) – Ekspansi besar-besaran korporasi sawit di Provinsi Papua dan Papua Barat telah lama menuai polemik. Dampak negatif multidimensi akibat perluasan tersebut dialami oleh masyarakat adat setempat yang lingkungan dan sumber daya alamnya juga dieksploitasi. Hasil Riset Aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia bersama sejumlah akademisi menemukan bahwa perkebunan monokultur tersebut telah membelah dan merusak harmoni kehidupan komunitas adat.

Eko Cahyono Peneliti Sajogyo Institute mengatakan bahwa pendekatan skema ganti rugi dalam sistem valuasi ekonomi klasik menyebabkan dampak sawit seolah bisa dikalkulasikan dengan nominal tertentu dan selesai dengan skema ekonomi ganti rugi. “Padahal kerusakan alamnya tidak terhitung dan mulai mengancam,” ucap Eko saat dihubungi Greeners, Senin, (24/8/2020).

Baca juga: 6 Provinsi Tetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran

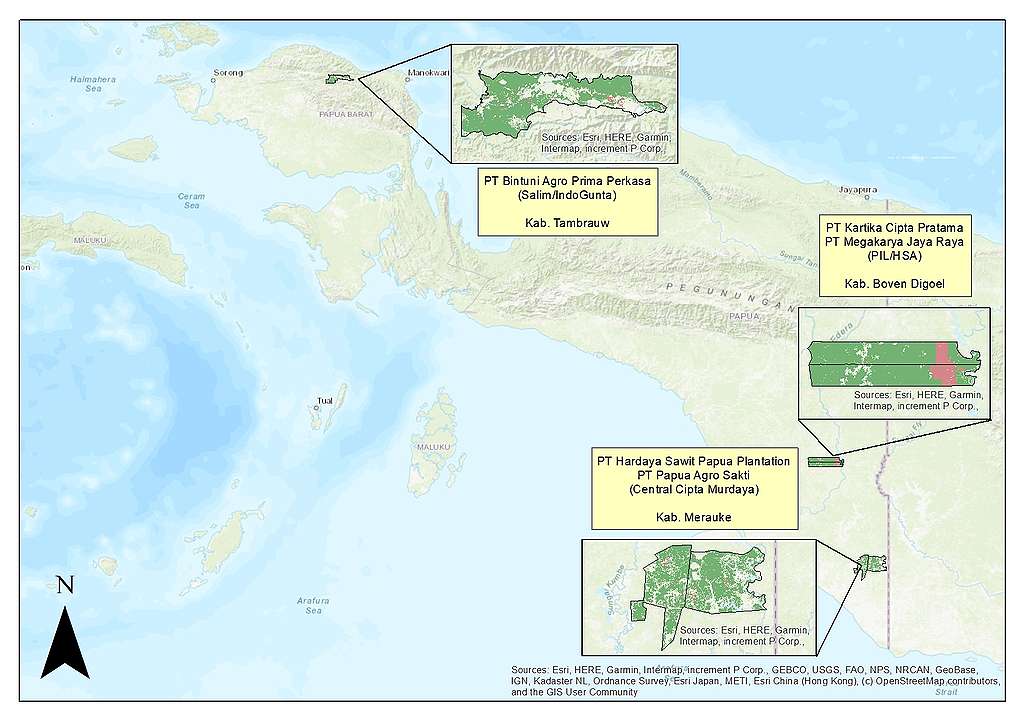

Ia menyebut kerugian yang dialami masyarakat adat bukan hanya kehilangan tanah atau lahan, tetapi identitas, bahasa, kepercayaan, totem, nilai, peradaban, pangan, tata ruang sakral, sumber air hingga budaya dan tradisi adat lokal. Tiga komunitas adat yang diobservasi, yaitu Suku Auyu di sekitar korporasi sawit Boven Digul, Papua, Suku Yeinan di sekitar industry sawit Merauke, Papua, dan Suku Mpur di sekitar perusahaan sawit Tambrauw, Papua Barat. Eko mengatakan masih terdapat sekelompok anggota suku Yeinan, Mpur, dan Auyu yang berjuang melawan eksploitasi oleh korporasi sawit.

“Jaringan masyarakat sipil dan tokoh-tokoh gereja ikut membantu warga setempat melakukan perlawanan, meski bentuk perlawanan tersebut belum tampak kokoh. Contohnya adalah gerakan ‘salib merah’ suku Auyu sebagai simbol perlawanan adat dan agama menentang masuknya sawit dan perusakan ekosistem hutan adat,” ujar Eko saat dihubungi Greeners, Senin (24/08/2020).

Eko menyebutkan bahwa industri sawit yang datang ke Papua menggunakan empat modus koruptif untuk merebut lahan masyarakat adat. Pertama, praktik korupsi dengan menyandera Negara (State Capture Corruption) yang merupakan modus korupsi dalam mekanisme pelayanan publik, pengadaan, pemberian izin, dan dilakukan oleh oknum di lembaga pemerintah. “Caranya, korporasi sawit menggunakan kekuatan ekonomi politik mereka yang besar untuk mengarahkan dan mengintervensi kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk memuluskan perizinan,” ujarnya.

Kedua, praktik manipulasi dan penipuan atas nama representasi kesepakatan suara masyarakat adat atau lokal maupun tempatan. Dalam upaya mengambil alih tanah adat, kata dia, korporasi sawit seringkali hanya melibatkan elit adat yang ditunjuk secara sepihak oleh korporasi. “Lalu memberikan label kepada mereka sebagai representasi komunitas tersebut,” kata dia.

Baca juga: Beruang Kutub Diprediksi Punah di Tahun 2100

Ketiga, modus tekanan (force) yang kerap berujung pada tindak kekerasan secara simbolik maupun fisik. Dalam beroperasi, korporasi sawit selalu melibatkan pihak keamanan. Tak hanya sebagai penjaga keamanan, aparat juga digunakan untuk mempermudah tujuan-tujuan tertentu sejak perizinan hingga pengembangan produksi.

Keempat, menjanjikan sesuatu sebagai jalan memudahkan pelepasan paksa tanah adat. Kerap terdengar cerita dan pengakuan dari komunitas adat di sekitar area korporasi sawit yang menyerahkan tanah adat karena diimingi-imingi janji berupa uang, jabatan, pekerjaan, perempuan, hingga jalan-jalan ke Jawa.

Kerusakan di Berbagai Aspek dan Wilayah

Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan kondisi koruptif tersebut menjadi legitimasi bagi proses eksklusi dan marginalisasi atau penyingkiran masyarakat adat di sekitar perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat.

Ia mengatakan, akibat dari empat modus tersebut, tiga komunitas suku adat di Papua terancam. Komunitas Suku Yeinan di Merauke, misalnya, mengalami kerusakan sistem tenurial adat yang sebelumnya menjadi penopang hidup antara masyarakat dengan alam. Berikutnya, suap kepada warga yang terpengaruh membuat kesakralan nilai dan makna totem mulai tergerus. Padahal totem bermakna sebagai sejenis keyakinan atau agama. Luntur dan rusaknya totem, kata Arie, berakibat lebih jauh pada lunturnya kesucian atas makna tanah dan alam mereka.

Baca juga: Limbah Domestik dan Sampah Plastik Turunkan Kualitas Air Kali Surabaya

Sementara di Lembah Kebar, Tambrauw, Papua Barat, Suku Mpur berkisah tentang mulai rusaknya lanskap ekologis savana yang khas dengan beragam biodiversitas lokalnya. Hal tersebut terjadi setelah korporasi sawit dan jagung beroperasi. Burung Warsia dan Rumput Kebar, dua spesies endemis dan ternama juga perlahan menghilang. Padahal warga telah lama menjalin hubungan yang intim dengan ruang hidup mereka tersebut.

Berikutnya di bantaran Sungai Digul, Suku Auyu mesti meratapi hancurnya sumber identitas mereka, yakni ekosistem dusun atau kampung adat (Naso-Yoso) dengan segenap ikatan kompleks sosial, ekonomi, dan ekologi. Hilangnya ekosistem hutan dan tercemarnya sungai besar tempat kehidupan masyarakat adat memberi pengaruh kuat bagi runtuhnya ketahanan hidup yang selama ratusan tahun kokoh dimiliki Suku Auyu.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani